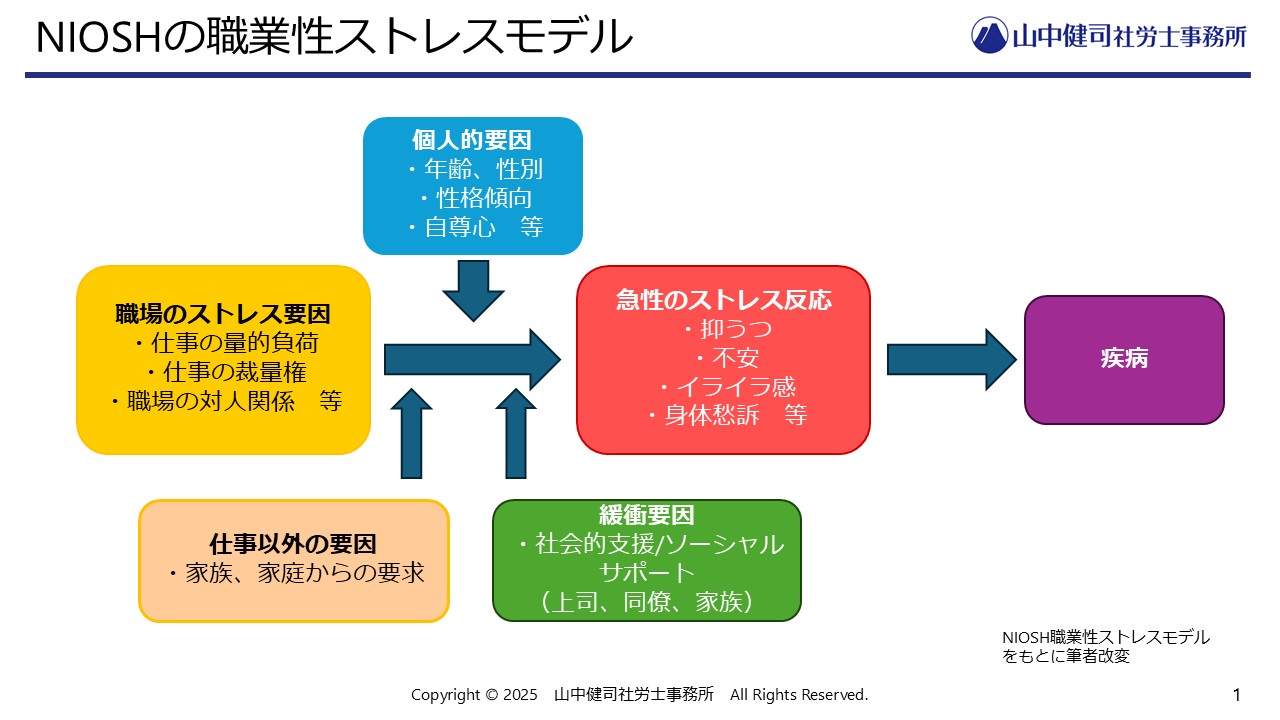

以前、【ストレスチェックで測っている「3つの領域」】のコラムでNIOSHの職業性ストレスモデルについて解説しましたが、このときはストレスチェックで測っている「ストレスの原因」「ストレス反応」「周囲からのサポート」の関係性を中心に解説しました。しかし、このモデルからは他にも重要なことを学ぶことができます。今回は職業性ストレスモデルから学ぶことができる3つの点について深堀りします。

高ストレス者=病人ではない

職業性ストレスモデルの基本的な考え方は、職場のストレス要因が高ければ高いほどストレス反応が高くなる傾向があり、ストレス反応が高ければ高いほどストレス性の疾病になりやすい傾向がある、というものです。大事なことは、ここでの「職場のストレス要因」「ストレス反応」「疾病」には因果関係がありますが、別の概念であるということです。つまり、職場のストレス要因が高いことはイコールストレス反応が高いことではなく、ストレス反応が高いことがイコール疾病では無いということです。

ストレスチェックの高ストレス者は主にストレス反応の点数をもとに判定されます。したがって高ストレス者はあくまで「ストレス反応の点数が高い」ことを示すにすぎず、「疾病」であることを示すものではありません。「憂うつ」や「不安」、「身体愁訴」などのストレス反応はその程度が高ければ高いほど疾病のリスクは高まりますが、疾病であることとイコールではありません。その人が疾病かどうかは、医師が判断するものです。

高ストレス者かどうかは重要なプライバシー情報として扱われる必要はありますが、高ストレスであることと病気であることとは明確に区別する必要があります。

「職場のストレス要因」は会社側で調整する必要がある

仕事の量や裁量権、職場の対人関係などの「職場のストレス要因」がこの因果関係の起点となりますが、これらの要素は従業員側(個人)ではどうすることもできないことが多く、主には会社側で調整する必要がある項目です。従業員一人ひとりにどれだけの量の仕事を割り振るか、どれだけ難しい仕事を与えるか、従業員側にどれだけの裁量を与えるかは、基本的に会社(管理職)の判断となりますので、仕事の量が多すぎる、難しすぎる、裁量が無いことが課題であれば、会社(管理職)が調整する必要があります。

職場の対人関係は従業員個人の言動に由来することもありますが、会社が従業員にどういった役割を与えるか、周囲の人間も含めどういった情報を提供するかということと密接に関わってきます。社員同士が円滑にコミュニケーションをとれるような環境を調整することは、やはり会社側で担当することです。

ストレス反応の出方には個人差がある

職場のストレス要因とストレス反応の間には「個人的要因」が緩衝要因として作用します。つまり、年齢や性別、性格傾向や自尊心といった個人的要因によって、ストレス要因の大きさが同じでもストレス反応の大きさには差が出るということです。

年齢や性別は修正することができず、性格傾向も短期的には変わらないものですが、ストレス要因に対する考え方や捉え方は後天的な学習で変えることが可能です。こうした考え方は仕事や人生経験を経ることで身につけることもできますが、昨今は若いうちからプレッシャーの大きい仕事を任されることも少なくありません。セルフケア研修などによってストレス耐性を高めることもメンタルヘルス不調の予防に役立ちます。

社労士 山中健司

東京都社会保険労務士会

この記事の執筆者:社労士 山中健司

社労士の業務を通じて、従業員が安心して働ける職場作りをサポートします。また、人材マネジメントや健康経営に関する知見を活かし、従業員が健康で思い切り働ける環境作りをサポートすることで企業の生産性向上にも貢献いたします。